এই যে আজকে মন খুলে কথা বলছি, পড়ছি এবং মনের মাধুরি মিশিয়ে দুলাইন লিখছি খাঁটি মাতৃভাষায়, মায়ের শেখানো ভাষায়--এটি কি সম্ভব হতো যদি না ’৫২-এর ফেব্রুয়ারির সেদিন আমাদের অকুতোভয় দামাল সৈনিকরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাক সরকারের জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভেঙে রাস্তায় নেমে না আসতেন? একবার ভাবুন তো দেখি পরিস্থিতি যদি এমন হতো যে, স্কুল-কলেজে উর্দু শেখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, গ্রামবাংলার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষকে অফিসে বা কোর্ট-কাছারিতে এসে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে অথবা হাসপাতালে চিকিৎসকরা রোগীদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বলছেন তাহলে কেমন হতো?

যেখানে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেও ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী সফল হতে পারছে না, সেখানে উর্দুর মতো একটি বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিলে কী করুণ অবস্থা দাঁড়িয়ে যেতো তা আজকে আমরা কল্পনা করতেও ভীত হই। ভবিষ্যতে এমন একটি পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যই ’৫২ এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে শহিদ হতে হয়েছিল কয়েকজন তরুণকে।

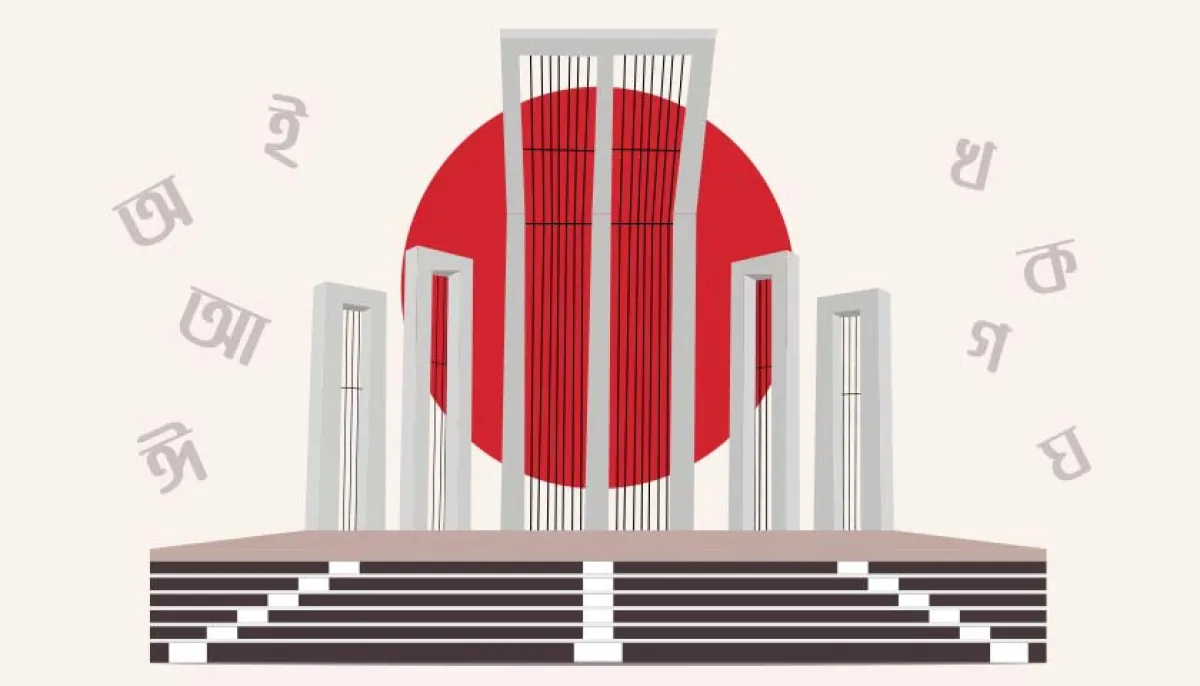

ভুলে গেলে চলবে না যে, এই দিনটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাঙালির গৌরব ও বেদনার ইতিহাস। দিনটি বেদনার রক্তে রঙিন। আমরা প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করি ওই কজনকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে আর সেই সঙ্গে একটি গান গেয়ে। শুধু ওইটুকুতেই কি বাঙালি সন্তানদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায়?

সেদিন কী ঘটেছিলো সে ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা। কাজেই সে পাঠের পুনরালোচনা করে অযথা সময় অপচয় করা সমীচীন নয় বলেই অনুভূত হচ্ছে। আমরা প্রায়শই ‘একুশের চেতনা’ নামে দুটি শব্দ ব্যবহার করে থাকি কিন্তু আসলেই কি জানি এই শব্দযুগল কী নির্দেশ করে? অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে গেলে বলতে হয় অত্যাচার আর শোষণের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবার অদম্য শক্তি ও প্রেরণা এসেছে এই একুশের অবিনাশী চেতনা থেকে। বাঙালি জাতির স্বজাত্যবোধের স্ফুরণের উৎস একুশে ফেব্রুয়ারি। অস্বীকার করবার উপায় নেই একুশের রক্ত থেকেই ’৭১ এ দেশের মুক্তির রক্তিম পতাকা উড়েছে।

দেশে বিভিন্ন সময়ে যেসব আন্দোলন হয়েছে তাতে দুর্জয় সাহস, দুর্বার গতি আর অটুট মনোবল তৈরি করেছে মহান একুশ। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে হারিয়ে যাওয়া একটি সুপ্ত জাতিসত্তার পুনর্জাগরণ ছিলো ভাষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ধর্ম যেকোনো জাতিসত্তার মূল ভিত্তি হতে পারে না, ভাষা আন্দোলন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। বাঙালিকে পাকিস্তানি বানানোর প্রক্রিয়ার নীলনকশা নির্বোধ পাকিস্তানি শাসকরা তৈরি করেছিলো, যা খুব সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলো এবং সময়োপযোগী দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলো বাঙালি সূর্যসন্তানরা। একটি জনগোষ্ঠীকে শাসন ও শোষণ করতে হলে তার মূল অস্তিত্বে আঘাত হানা দরকার–এমন উদ্দেশ্য নিয়েই পাক-শাসকরা বাঙালির বুকে গুলি চালিয়েছিলো কিন্তু তার জবাব যে এতো বজ্রকঠিন হতে পারে সেটি তাদের ধারণারও বাইরে ছিলো। কেনো মায়ের ভাষায় কথা বলতে দেয়া হবে না–এ প্রশ্নই বাঙালিকে তার আত্মোপলব্ধির সঠিক স্তরে পৌঁছে দেয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ‘জিজ্ঞাসার একুশে সংকলনে লেখা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন, এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সব আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ নেয় যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭১ এ। আর এই বিস্ফোরণেরই চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশ। এখানেই শেষ নয়, একই চেতনা ডালপালা মেলে প্রসারিত হতে থাকে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি আন্দোলন, গণশিক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যাপক বিকাশ, সর্বোপরি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে বাঙালি সমাজে। মোটকথা ’৫২ এর আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে প্রথম ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন এবং অধিকার আদায়ে ইস্পাতকঠিন শপথ গ্রহণে বলীয়ান করে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তরুণেরা যে রক্তের অঞ্জলি দিয়েছিলেন, তা পরবর্তিকালে আমাদের শিল্পসাহিত্যের ধমনিতে নিত্য সক্রিয় রয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ চেতনা প্রকাশ পেয়েছে সর্বাধিক।

বাঙালির এই ভাষাসংগ্রামের ইতিহাসে আকৃষ্ট হয়েছিলো সারাবিশ্ব। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেসকো) সাধারণ পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবসকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অসংখ্য শহীদের রক্তের প্রতি সম্মান জানিয়েছে। ইউনেসবোর গৃহীত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, ‘সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র ও বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখবে।‘

অমর একুশ আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে আন্তর্জাতিকতাবাদের। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন আজকে শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন নয় বরং সারাবিশ্বের যেকোনো জাতিই ভাষার জন্য আন্দোলন করুক না কেনো, তাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাবে একুশের চেতনা তথা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস। বাংলা ভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মহান একুশকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য মাত্রায়, এনে দিয়েছে এক বিরল সম্মাননা।

নতুন শতাব্দীতে একুশ উদযাপিত হচ্ছে অভিনব আঙ্গিকে, নতুন মাত্রিকতায়। শুধু ভাষা নয় এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে এক নতুন বার্তা পৌঁছাতে পেরেছি, সক্ষম হয়েছি স্বায়ত্বশাসন, স্বাধিকার ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক বাস্তব ও প্রকৃত উদাহরণ স্থাপন করতে। আমাদের ধমনিতে, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে একুশের গৌরব, তাই এ দিনটি শুধু শোকের নয়, পরম আনন্দেরও বটে যা প্রতিটি নাগরিককে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন জাগে আমরা কী প্রিয় বাংলা ভাষাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পেরেছি, মাতৃভাষার যথাযথ সম্মান দিতে পেরেছি? ভাষার উন্নয়নে, এমনকি দৈনদিন জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আমরা কতোটুকু যত্নবান? সঠিক উচ্চারণে বাংলায় কথা বলি সমাজে এমন কজন শিক্ষিত বাঙালিকে খুঁজে পাবো আমরা? প্রায়শই বলতে শোনা যায় ‘আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা সিলেটে আহত হয়েছে এবং চট্টগ্রামে নিহত হয়েছে’–কথাটি কি মিথ্যে? আমাদের দেশের কিছু কিছু ভিআইপি বা বুদ্ধিজীবীদের যখন সাক্ষাৎকার দেখি অথবা টেলিভিশন টক শো তে কথা বলতে শুনি, যখন অর্ধ-বাংলা, অর্ধ-ইংরেজি মিশ্রিত বাংলা এবং বিদঘুটে উচ্চারণ শুনি তখন টেলিভিশনের সামনে বসেও লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে।

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা অথবা লেখার দায়িত্ব কি শুধু কবি-সাহিত্যিকদের? ডাক্তার সাহেব ব্যবস্থাপত্র লিখছেন ইংরেজিতে, বিচারক রায় লিখছেন ইংরেজিতে, রাস্তার সাইনবোর্ড লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে-এসব অতি পুরনো আলোচনা যা বহু বছর ধরে আমরা শুধু শুনেই যাচ্ছি অবস্থার কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহারে কতো অসচেতন, ভাষার প্রতি সম্মান দেখাতে কতোটা উদাসীন তা আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করি যখন ফেইসবুক নামক সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষিত জনের স্টেইটাসের দিকে আমাদের চোখ আটকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন শুনলে হতবাক হতে হয়, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তারা ওই ক্ষতবিক্ষত বাংলা কোথায় পেলো? যেখানে হাতের কাছেই সহজ বাংলা শব্দ সুতরাং, অতএব, কাজেই ইত্যাদি রয়েছে সেখানে অযথা ইংরেজি শব্দ ‘সো’ কেনো বলতে হবে? আমি ভাবছি, আমি চিন্তা করছি না বলে ‘আই থিংক’ কেনো বলতে হবে? বাংলা একাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এর কাজটা কী এ নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে।

অনেকেই বলছেন পশ্চিম বাংলার ‘আকাদেমিকে’ অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই বাংলা একাডেমির। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ’২৫ শনিবার বিকেলে একুশে বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত ‘জীবন ও কর্ম’ সৈয়দ আলী আহসান ‘শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে যুগান্তর সম্পাদক কবি আব্দুল হাই শিকদার বলেন, বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নামে পুরোটাই ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোকপি করেছে।

তিনি আরো বলেন একটি দেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও সাংস্কৃতিক নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন পরিচালিত হচ্ছে কিছু অধ্যাদেশ ও ডিরেকশনের আওতায় আন্দাজের ভিত্তিতে। এর ফলে ভারতীয় আধিপত্যবাদীরা সাংকৃতিক আগ্রাসন চালানোর অবারিত সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। যদি তাই হয় তবে কি আমরা শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করছি না, নিজেদের সঙ্গেই প্রবঞ্চনা করছি না? শুদ্ধ বাংলায় কথা বলি, শুদ্ধ বাংলা লিখি–এই হওয়া উচিত আজকের শ্লোগান। শুধু শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং নিজে যদি ভাষার জন্য কিছু কাজ করে যেতে পারি, নতুন প্রজন্মকে শুদ্ধ বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখাতে পারি তবে সেটিই হবে মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন।

লেখক: পরিচালক, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়